もう怖くない!pyenvとvenvで作る、絶対に”壊れない”Python開発環境構築ガイド【初心者向け】

Pythonを学び始めたばかりのあなたが、最初にぶつかる大きな壁、それが「環境構築」です。せっかくプログラミングを学ぼうと意気込んでも、環境構築でつまずいてしまい、「何だかよくわからないけど動かない」「エラーが解決できない」と挫折してしまうケースは少なくありません。特に、何も考えずにPythonを使い始めると、後からプロジェクトやライブラリのバージョンが衝突し、環境全体が動かなくなる、通称「環境が壊れる」という恐ろしい事態に陥ることがあります。

しかし、ご安心ください。この記事で紹介する「pyenv」と「venv」という2つのツールを組み合わせることで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、クリーンで安定した開発環境を誰でも簡単に構築できます。この記事では、プログラミング初心者や非専門家のビジネスパーソンの方々にもご理解いただけるよう、専門用語を極力減らし、一つ一つの手順を丁寧に解説していきます。さあ、もう環境構築で悩むのはやめて、快適なPython開発ライフへの第一歩を踏み出しましょう!

なぜPythonの環境構築は重要なのか?初心者が陥る「環境崩壊」のワナ

まず、なぜ「環境構築」がこれほどまでに重要なのでしょうか。それは、知らず知らずのうちにPCの中がぐちゃぐちゃになり、Pythonが正しく動かなくなる「環境崩壊」を防ぐためです。

例えば、あなたのPCには最初からOS(WindowsやmacOS)が利用するためのPython(システムPython)がインストールされていることがあります。初心者の頃はこれを使ってしまいがちですが、このPythonを不用意に更新したり、関連ファイルを削除したりすると、最悪の場合OSの動作に支障をきたす恐れがあるのです。

また、あなたが今後取り組むであろう複数のプロジェクト(例:Webアプリ開発とデータ分析)では、それぞれ異なるバージョンのPython本体や、異なるバージョンのライブラリ(便利な機能をまとめた部品のこと)が必要になる場面が必ず出てきます。一つの環境に様々なバージョンのライブラリを無秩序にインストールしていくと、やがて依存関係が衝突し、「ライブラリAを動かすとBが動かない」といった「環境ぶっ壊れ」状態に陥ってしまうのです。一度こうなると、原因の特定は非常に困難で、最悪OSの再インストールが必要になることも…考えただけでも恐ろしいですよね。

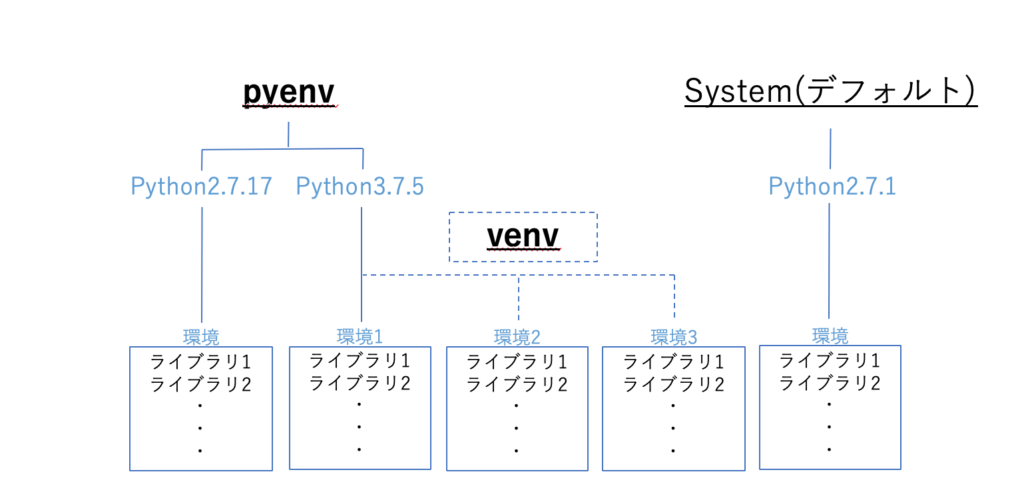

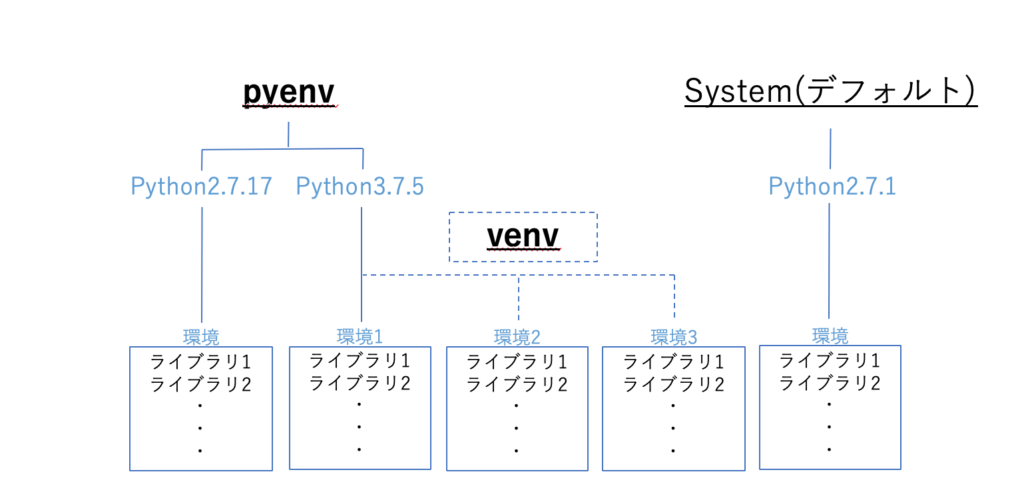

この問題を解決し、安心して開発に集中できる環境を実現するのが、今回ご紹介する「pyenv」と「venv」なのです。これらは、システム全体とは隔離された、安全な砂場で遊ぶように、プロジェクトごとに独立したPython環境を用意してくれる魔法のようなツールです。

pyenvとは? – 複数のPythonを自在に操るバージョン管理ツール

pyenvは、一言で言えば「コンピュータ内に複数のPythonバージョンを同居させ、簡単に切り替えるためのツール」です。 これを使えば、PCにもともと入っているシステムPythonには一切触れることなく、好きなバージョンのPythonを安全に追加・管理できます。

pyenvのメリット・デメリット

pyenvの利点と注意点をまとめてみました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 複数バージョンの共存: 最新のPython 3.12から、古いプロジェクトで必要なPython 3.8まで、好きなバージョンをPC一台で管理できます。 | ❌ ライブラリ管理は対象外: あくまでPython本体のバージョンを管理するツールなので、ライブラリの管理は後述の「venv」などと組み合わせる必要があります。 |

| ✅ プロジェクトごとにバージョン指定: 「プロジェクトAでは3.10、プロジェクトBでは3.12を使う」といった使い分けがフォルダ単位で可能です。 | ❌ Windowsは非公式サポート: pyenv本体はMacやLinux向けです。Windowsユーザーは「pyenv-win」という代替ツールを使うか、WSL(Windows Subsystem for Linux)上で利用する必要があります。 |

| ✅ システムを汚さない: OS標準のPythonとは別の場所にインストールされるため、システムに悪影響を与える心配がありません。 | ❌ 初期設定が必要: 導入時にいくつかのコマンドを実行して、初期設定を行う必要があります(ただし手順は確立されています)。 |

pyenvのインストールと使い方

ここではmacOSでのインストール例を紹介します。ターミナル(コマンドを入力する黒い画面)を開いて、以下のコマンドを順番に実行していきましょう。

- Homebrewでインストール: macOSのパッケージ管理ツール「Homebrew」を使うのが最も簡単です。

brew install pyenv - シェルの設定: pyenvをいつでも使えるように、設定ファイルに数行の命令を書き加えます。お使いのシェルがZsh(近年のMacの標準)の場合、以下の3つのコマンドを実行します。

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc source ~/.zshrc - Pythonのインストール: これでpyenvの準備は完了です。いよいよPython本体をインストールします。まず、インストール可能なバージョン一覧を見てみましょう。

pyenv install --list一覧から好きなバージョンを選び、インストールします。ここでは例として3.12.0をインストールします。

pyenv install 3.12.0 - バージョンの切り替え: インストールしたPythonを使うには、「このバージョンを使います」という宣言が必要です。

- PC全体で使う場合 (global):

pyenv global 3.12.0 - 特定のフォルダ(プロジェクト)だけで使う場合 (local): そのフォルダに移動してから実行します。

pyenv local 3.12.0

- PC全体で使う場合 (global):

pyenv versions コマンドを実行すると、インストール済みのバージョンと、現在選択されているバージョン(*印がつきます)が確認できます。 これで、Python本体をクリーンに管理する基盤が整いました。

venvとは? – プロジェクトごとに作る「自分だけの部屋」

venvは、Python 3.3以降に標準で付属している「仮想環境(Virtual Environment)を作成するツール」です。 仮想環境とは、プロジェクトごとに独立したPythonの実行環境、いわば「自分だけの部屋」を作るような仕組みです。 この部屋の中にインストールしたライブラリは、外の世界(他のプロジェクトやシステム全体)には一切影響を与えません。

これにより、「プロジェクトAではライブラリXのバージョン2が、プロジェクトBではバージョン3が必要」といったややこしい状況でも、それぞれの部屋で別々に管理できるため、バージョン競合の問題を完全に回避できます。

venvのメリット

- ✅ プロジェクトの隔離: プロジェクトごとに専用のライブラリ空間を持つことができ、依存関係の衝突を防ぎます。

- ✅ 環境の再現性: 後述する

requirements.txtと組み合わせることで、他の人があなたのプロジェクトを始める際に、全く同じ環境を簡単に再現できます。 - ✅ クリーンな環境管理: 仮想環境が不要になったら、フォルダごと削除するだけで完全にクリーンな状態に戻せます。システムを汚す心配がありません。

- ✅ 標準機能: Pythonに標準で搭載されているため、追加のインストールが不要ですぐに利用できます。

venvの基本的な使い方

venvの使い方は非常にシンプルです。pyenvで使いたいPythonのバージョンに切り替えた後、以下の手順を実行します。

- 仮想環境の作成: プロジェクト用のフォルダに移動し、以下のコマンドを実行します。

.venvという名前の仮想環境フォルダが作成されます。.venvは隠しフォルダ扱いになり、邪魔になりにくいのでおすすめです。python -m venv .venv - 仮想環境の有効化 (activate): 作成した「部屋」に入るためのコマンドです。これを実行すると、ターミナルの表示の先頭に `(.venv)` のような表示が追加されます。 これが「部屋に入っている」合図です。

macOS/Linuxの場合:source .venv/bin/activateWindowsの場合:

.venv\Scripts\activate - ライブラリのインストール: 有効化した状態で、いつも通り

pipコマンドを使ってライブラリをインストールします。インストールされたライブラリは、この仮想環境内にのみ保存されます。pip install requests numpy pandas - 仮想環境の終了 (deactivate): 作業が終わったら、「部屋」から出るために以下のコマンドを実行します。プロンプトの `(.venv)` 表示が消え、元の環境に戻ります。

deactivate

この「activate → pip install → deactivate」という流れが、venvを使った開発の基本サイクルになります。

実践!pyenv + venv で始める理想の開発フロー

それでは、これまでの内容をまとめ、新しいプロジェクトを開始する際の具体的な手順を見ていきましょう。この流れを一度覚えてしまえば、どんなプロジェクトでも迷うことはありません。

- プロジェクトフォルダ作成と移動:

mkdir my-awesome-project && cd my-awesome-project - Pythonバージョンの指定:

pyenvを使い、このプロジェクトで使うPythonのバージョンを決めます。pyenv local 3.12.0 - 仮想環境の作成:

venvで、このプロジェクト専用の「部屋」を作ります。python -m venv .venv - 仮想環境の有効化: 作成した部屋に入ります。

source .venv/bin/activate - ライブラリのインストール: 必要なライブラリをインストールします。

pip install django requests - 依存関係リストの作成 (requirements.txt): これが非常に重要です。現在の環境にインストールされているライブラリとそのバージョンを一覧にした「設計図」ファイルを作成します。

pip freeze > requirements.txtこの

requirements.txtファイルをプロジェクトに含めておくことで、他の開発者がpip install -r requirements.txtというコマンド一発で、あなたと全く同じ環境を再現できるようになります。 - バージョン管理への登録: ソースコード管理システム(Gitなど)を使っている場合、

.venvフォルダは管理対象から除外し(.gitignoreファイルに記載)、requirements.txtは必ず含めるようにしましょう。

次回、このプロジェクトの作業を再開するときは、フォルダに移動してステップ4のsource .venv/bin/activateを実行するだけです。簡単ですね!

よくあるトラブルと解決策

環境構築では、予期せぬトラブルが発生することもあります。ここでは、初心者が遭遇しがちな問題とその対処法をいくつか紹介します。

- 「pyenv: command not found」と表示される:

- 原因:

pyenvの初期設定がシェルの設定ファイルに正しく書き込まれていないか、反映されていない可能性があります。 - 対策: インストール手順で紹介した

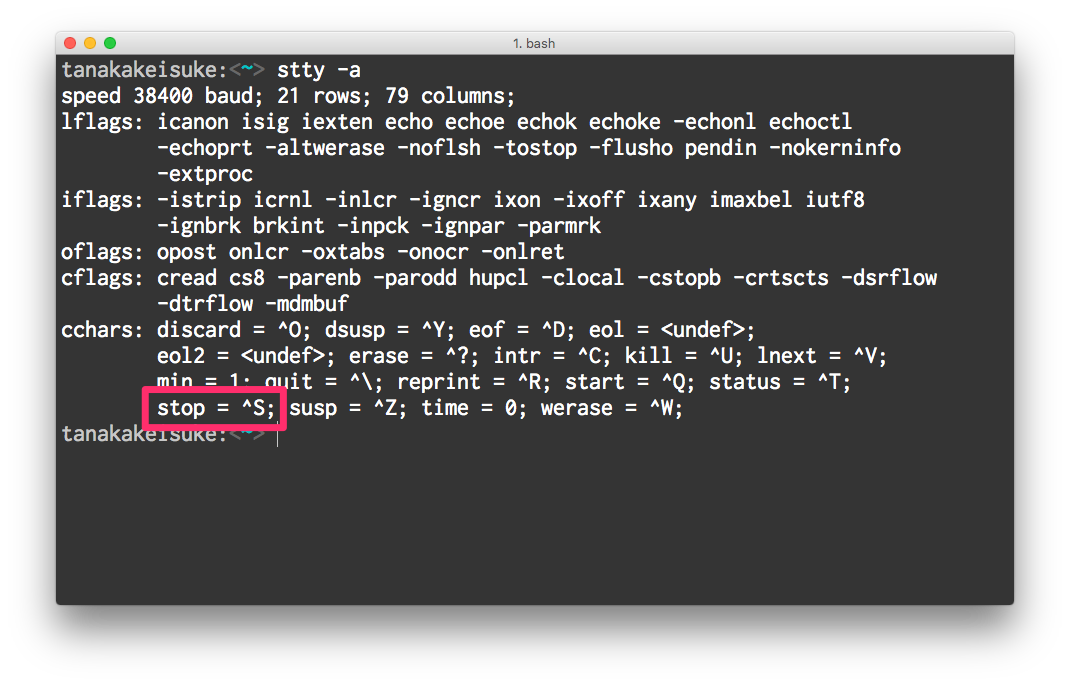

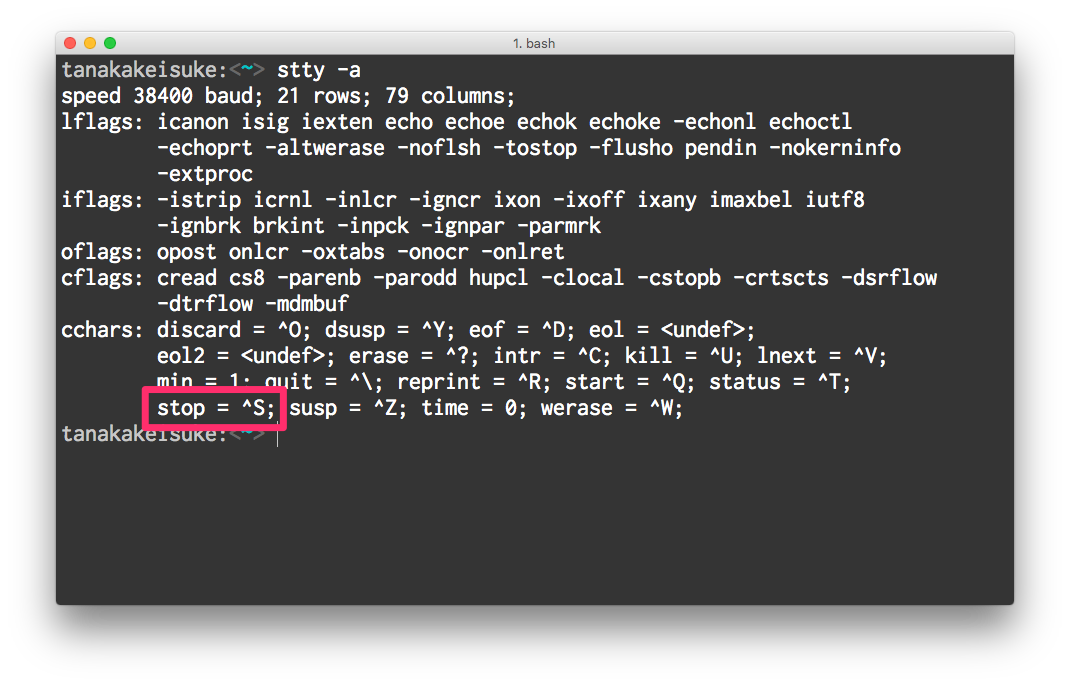

echoコマンドが正しく実行されているか、~/.zshrc(または~/.bash_profile)に追記されているか確認してください。設定を書き換えた後は、ターミナルを再起動するかsource ~/.zshrcを実行して設定を再読み込みしてください。

- 原因:

pyenv installでビルドエラーが出る:- 原因: Pythonのインストールに必要な開発ツールやライブラリがPCに不足していることが多いです。

- 対策: エラーメッセージをよく読むと、不足しているライブラリ名(例: openssl, readline)が書かれていることがあります。Homebrewやapt(Ubuntuの場合)などを使って、指示されたライブラリをインストールしてから再試行してください。

- 仮想環境を有効化したのに「ライブラリが見つからない」と言われる:

- 原因: ターミナルのプロンプトに`(.venv)`のような表示が出ていますか? 表示されていない場合、仮想環境が有効化されていません。また、VS Codeなどのエディタを使っている場合、エディタが仮想環境のPythonを認識していない可能性があります。

- 対策: もう一度

source .venv/bin/activateを実行してください。エディタの場合は、Pythonのインタープリター(実行環境)を選択する設定で、プロジェクト内の.venv/bin/pythonを指定してあげる必要があります。

まとめ: “壊れない”環境で、快適なPythonライフを!

本記事では、pyenvとvenvを使って、クリーンで安定した「壊れない」Python開発環境を構築する方法を解説しました。最初は少し手順が多く感じるかもしれませんが、この方法にはそれを上回る大きなメリットがあります。

- システムの安全性の確保: OS付属のPythonを汚染せず、PCの安定性を保ちます。

- プロジェクトの独立性: プロジェクトごとに異なるPythonバージョンやライブラリを完全に分離し、依存関係の衝突を防ぎます。

- 高い再現性:

requirements.txtを使って、誰でも同じ開発環境を簡単に構築できます。 - 簡単な復旧: 万が一、あるプロジェクトの環境がおかしくなっても、その仮想環境フォルダを削除して作り直すだけで済み、他のプロジェクトへの影響はありません。

この環境構築方法は、多くのPython開発者にとっての「ベストプラクティス(最も良い習慣)」とされています。 一度この方法に慣れてしまえば、環境のトラブルに悩まされることなく、本来の目的であるプログラミングそのものに集中できるようになるでしょう。ぜひこの機会に、”壊れない”環境を手に入れ、快適なPython開発ライフをスタートしてください!

“`

—

**生成されたHTML(citationタグ除去後)**

—

“`html

もう怖くない!pyenvとvenvで作る、絶対に”壊れない”Python開発環境構築ガイド【初心者向け】

Pythonを学び始めたばかりのあなたが、最初にぶつかる大きな壁、それが「環境構築」です。せっかくプログラミングを学ぼうと意気込んでも、環境構築でつまずいてしまい、「何だかよくわからないけど動かない」「エラーが解決できない」と挫折してしまうケースは少なくありません。特に、何も考えずにPythonを使い始めると、後からプロジェクトやライブラリのバージョンが衝突し、環境全体が動かなくなる、通称「環境が壊れる」という恐ろしい事態に陥ることがあります。

しかし、ご安心ください。この記事で紹介する「pyenv」と「venv」という2つのツールを組み合わせることで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、クリーンで安定した開発環境を誰でも簡単に構築できます。この記事では、プログラミング初心者や非専門家のビジネスパーソンの方々にもご理解いただけるよう、専門用語を極力減らし、一つ一つの手順を丁寧に解説していきます。さあ、もう環境構築で悩むのはやめて、快適なPython開発ライフへの第一歩を踏み出しましょう!

なぜPythonの環境構築は重要なのか?初心者が陥る「環境崩壊」のワナ

まず、なぜ「環境構築」がこれほどまでに重要なのでしょうか。それは、知らず知らずのうちにPCの中がぐちゃぐちゃになり、Pythonが正しく動かなくなる「環境崩壊」を防ぐためです。

例えば、あなたのPCには最初からOS(WindowsやmacOS)が利用するためのPython(システムPython)がインストールされていることがあります。初心者の頃はこれを使ってしまいがちですが、このPythonを不用意に更新したり、関連ファイルを削除したりすると、最悪の場合OSの動作に支障をきたす恐れがあるのです。

また、あなたが今後取り組むであろう複数のプロジェクト(例:Webアプリ開発とデータ分析)では、それぞれ異なるバージョンのPython本体や、異なるバージョンのライブラリ(便利な機能をまとめた部品のこと)が必要になる場面が必ず出てきます。一つの環境に様々なバージョンのライブラリを無秩序にインストールしていくと、やがて依存関係が衝突し、「ライブラリAを動かすとBが動かない」といった「環境ぶっ壊れ」状態に陥ってしまうのです。 一度こうなると、原因の特定は非常に困難で、最悪OSの再インストールが必要になることも…考えただけでも恐ろしいですよね。

この問題を解決し、安心して開発に集中できる環境を実現するのが、今回ご紹介する「pyenv」と「venv」なのです。これらは、システム全体とは隔離された、安全な砂場で遊ぶように、プロジェクトごとに独立したPython環境を用意してくれる魔法のようなツールです。

pyenvとは? – 複数のPythonを自在に操るバージョン管理ツール

pyenvは、一言で言えば「コンピュータ内に複数のPythonバージョンを同居させ、簡単に切り替えるためのツール」です。 これを使えば、PCにもともと入っているシステムPythonには一切触れることなく、好きなバージョンのPythonを安全に追加・管理できます。

pyenvのメリット・デメリット

pyenvの利点と注意点をまとめてみました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 複数バージョンの共存: 最新のPython 3.12から、古いプロジェクトで必要なPython 3.8まで、好きなバージョンをPC一台で管理できます。 | ❌ ライブラリ管理は対象外: あくまでPython本体のバージョンを管理するツールなので、ライブラリの管理は後述の「venv」などと組み合わせる必要があります。 |

| ✅ プロジェクトごとにバージョン指定: 「プロジェクトAでは3.10、プロジェクトBでは3.12を使う」といった使い分けがフォルダ単位で可能です。 | ❌ Windowsは非公式サポート: pyenv本体はMacやLinux向けです。Windowsユーザーは「pyenv-win」という代替ツールを使うか、WSL(Windows Subsystem for Linux)上で利用する必要があります。 |

| ✅ システムを汚さない: OS標準のPythonとは別の場所にインストールされるため、システムに悪影響を与える心配がありません。 | ❌ 初期設定が必要: 導入時にいくつかのコマンドを実行して、初期設定を行う必要があります(ただし手順は確立されています)。 |

pyenvのインストールと使い方

ここではmacOSでのインストール例を紹介します。ターミナル(コマンドを入力する黒い画面)を開いて、以下のコマンドを順番に実行していきましょう。

- Homebrewでインストール: macOSのパッケージ管理ツール「Homebrew」を使うのが最も簡単です。

brew install pyenv - シェルの設定: pyenvをいつでも使えるように、設定ファイルに数行の命令を書き加えます。お使いのシェルがZsh(近年のMacの標準)の場合、以下の3つのコマンドを実行します。

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc source ~/.zshrc - Pythonのインストール: これでpyenvの準備は完了です。いよいよPython本体をインストールします。まず、インストール可能なバージョン一覧を見てみましょう。

pyenv install --list一覧から好きなバージョンを選び、インストールします。ここでは例として3.12.0をインストールします。

pyenv install 3.12.0 - バージョンの切り替え: インストールしたPythonを使うには、「このバージョンを使います」という宣言が必要です。

- PC全体で使う場合 (global):

pyenv global 3.12.0 - 特定のフォルダ(プロジェクト)だけで使う場合 (local): そのフォルダに移動してから実行します。

pyenv local 3.12.0

- PC全体で使う場合 (global):

pyenv versions コマンドを実行すると、インストール済みのバージョンと、現在選択されているバージョン(*印がつきます)が確認できます。 これで、Python本体をクリーンに管理する基盤が整いました。

venvとは? – プロジェクトごとに作る「自分だけの部屋」

venvは、Python 3.3以降に標準で付属している「仮想環境(Virtual Environment)を作成するツール」です。 仮想環境とは、プロジェクトごとに独立したPythonの実行環境、いわば「自分だけの部屋」を作るような仕組みです。 この部屋の中にインストールしたライブラリは、外の世界(他のプロジェクトやシステム全体)には一切影響を与えません。

これにより、「プロジェクトAではライブラリXのバージョン2が、プロジェクトBではバージョン3が必要」といったややこしい状況でも、それぞれの部屋で別々に管理できるため、バージョン競合の問題を完全に回避できます。

venvのメリット

- ✅ プロジェクトの隔離: プロジェクトごとに専用のライブラリ空間を持つことができ、依存関係の衝突を防ぎます。

- ✅ 環境の再現性: 後述する

requirements.txtと組み合わせることで、他の人があなたのプロジェクトを始める際に、全く同じ環境を簡単に再現できます。 - ✅ クリーンな環境管理: 仮想環境が不要になったら、フォルダごと削除するだけで完全にクリーンな状態に戻せます。システムを汚す心配がありません。

- ✅ 標準機能: Pythonに標準で搭載されているため、追加のインストールが不要ですぐに利用できます。

venvの基本的な使い方

venvの使い方は非常にシンプルです。pyenvで使いたいPythonのバージョンに切り替えた後、以下の手順を実行します。

- 仮想環境の作成: プロジェクト用のフォルダに移動し、以下のコマンドを実行します。

.venvという名前の仮想環境フォルダが作成されます。.venvは隠しフォルダ扱いになり、邪魔になりにくいのでおすすめです。python -m venv .venv - 仮想環境の有効化 (activate): 作成した「部屋」に入るためのコマンドです。これを実行すると、ターミナルの表示の先頭に `(.venv)` のような表示が追加されます。 これが「部屋に入っている」合図です。

macOS/Linuxの場合:source .venv/bin/activateWindowsの場合:

.venv\Scripts\activate - ライブラリのインストール: 有効化した状態で、いつも通り

pipコマンドを使ってライブラリをインストールします。インストールされたライブラリは、この仮想環境内にのみ保存されます。pip install requests numpy pandas - 仮想環境の終了 (deactivate): 作業が終わったら、「部屋」から出るために以下のコマンドを実行します。プロンプトの `(.venv)` 表示が消え、元の環境に戻ります。

deactivate

この「activate → pip install → deactivate」という流れが、venvを使った開発の基本サイクルになります。

実践!pyenv + venv で始める理想の開発フロー

それでは、これまでの内容をまとめ、新しいプロジェクトを開始する際の具体的な手順を見ていきましょう。この流れを一度覚えてしまえば、どんなプロジェクトでも迷うことはありません。

- プロジェクトフォルダ作成と移動:

mkdir my-awesome-project && cd my-awesome-project - Pythonバージョンの指定:

pyenvを使い、このプロジェクトで使うPythonのバージョンを決めます。pyenv local 3.12.0 - 仮想環境の作成:

venvで、このプロジェクト専用の「部屋」を作ります。python -m venv .venv - 仮想環境の有効化: 作成した部屋に入ります。

source .venv/bin/activate - ライブラリのインストール: 必要なライブラリをインストールします。

pip install django requests - 依存関係リストの作成 (requirements.txt): これが非常に重要です。現在の環境にインストールされているライブラリとそのバージョンを一覧にした「設計図」ファイルを作成します。

pip freeze > requirements.txtこの

requirements.txtファイルをプロジェクトに含めておくことで、他の開発者がpip install -r requirements.txtというコマンド一発で、あなたと全く同じ環境を再現できるようになります。 - バージョン管理への登録: ソースコード管理システム(Gitなど)を使っている場合、

.venvフォルダは管理対象から除外し(.gitignoreファイルに記載)、requirements.txtは必ず含めるようにしましょう。

次回、このプロジェクトの作業を再開するときは、フォルダに移動してステップ4のsource .venv/bin/activateを実行するだけです。簡単ですね!

よくあるトラブルと解決策

環境構築では、予期せぬトラブルが発生することもあります。ここでは、初心者が遭遇しがちな問題とその対処法をいくつか紹介します。

- 「pyenv: command not found」と表示される:

- 原因:

pyenvの初期設定がシェルの設定ファイルに正しく書き込まれていないか、反映されていない可能性があります。 - 対策: インストール手順で紹介した

echoコマンドが正しく実行されているか、~/.zshrc(または~/.bash_profile)に追記されているか確認してください。設定を書き換えた後は、ターミナルを再起動するかsource ~/.zshrcを実行して設定を再読み込みしてください。

- 原因:

pyenv installでビルドエラーが出る:- 原因: Pythonのインストールに必要な開発ツールやライブラリがPCに不足していることが多いです。

- 対策: エラーメッセージをよく読むと、不足しているライブラリ名(例: openssl, readline)が書かれていることがあります。Homebrewやapt(Ubuntuの場合)などを使って、指示されたライブラリをインストールしてから再試行してください。

- 仮想環境を有効化したのに「ライブラリが見つからない」と言われる:

- 原因: ターミナルのプロンプトに`(.venv)`のような表示が出ていますか? 表示されていない場合、仮想環境が有効化されていません。また、VS Codeなどのエディタを使っている場合、エディタが仮想環境のPythonを認識していない可能性があります。

- 対策: もう一度

source .venv/bin/activateを実行してください。エディタの場合は、Pythonのインタープリター(実行環境)を選択する設定で、プロジェクト内の.venv/bin/pythonを指定してあげる必要があります。

まとめ: “壊れない”環境で、快適なPythonライフを!

本記事では、pyenvとvenvを使って、クリーンで安定した「壊れない」Python開発環境を構築する方法を解説しました。最初は少し手順が多く感じるかもしれませんが、この方法にはそれを上回る大きなメリットがあります。

- システムの安全性の確保: OS付属のPythonを汚染せず、PCの安定性を保ちます。

- プロジェクトの独立性: プロジェクトごとに異なるPythonバージョンやライブラリを完全に分離し、依存関係の衝突を防ぎます。

- 高い再現性:

requirements.txtを使って、誰でも同じ開発環境を簡単に構築できます。 - 簡単な復旧: 万が一、あるプロジェクトの環境がおかしくなっても、その仮想環境フォルダを削除して作り直すだけで済み、他のプロジェクトへの影響はありません。

この環境構築方法は、多くのPython開発者にとっての「ベストプラクティス(最も良い習慣)」とされています。 一度この方法に慣れてしまえば、環境のトラブルに悩まされることなく、本来の目的であるプログラミングそのものに集中できるようになるでしょう。ぜひこの機会に、”壊れない”環境を手に入れ、快適なPython開発ライフをスタートしてください!

“`

Sources

help

hatenablog.com

xexeq.jp

python.jp

qiita.com

github.com

zenn.dev

zopfco.de

qiita.com

qiita.com

ai-kenkyujo.com

python-engineer.co.jp

sakasaai.com

envader.plus

csdn.net

jp-seemore.com

zenn.dev

qiita.com